禹会村遗址博物馆

据合肥日报消息 种植、渔猎、采矿、冶炼,一幅幅井然有序的生活图景,饱含用双手劳作创造美好日常的信念。人工堆筑的祭祀台基,则以超越日常的宏伟气势,成为“禹会诸侯”的重要依据。

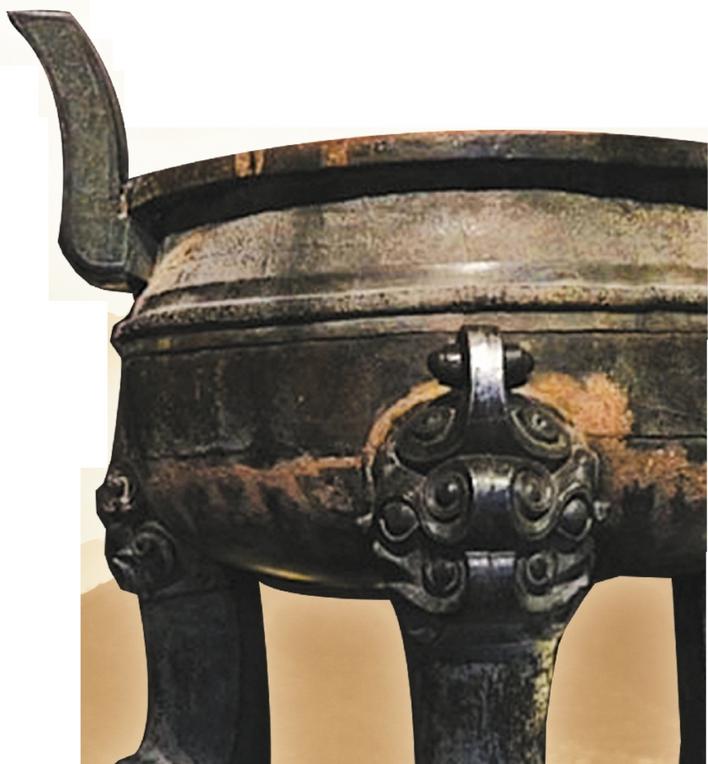

气派犹存的楚大鼎,铸就了青铜时代的高光;宛如“通关凭证”的鄂君启金节,以不曾磨灭的字迹讲述着商贸繁荣的楚国往事;栩栩如生的凤鸟虎座鼓架,回响着当日擂鼓壮威的铿锵节奏。

百家争鸣,纵横捭阖,毛遂自荐,脱颖而出,在风起云涌的统一前夜,政治的变革、经济的发展与思想的启蒙齐头并进,留下了多少流传千古的经典故事。

所有时代选中的人和时间留下的物都在证明,在大一统的封建王朝建立之前,江淮大地上的人们,已做好了物质与精神的双重准备。

位于禹会村遗址的烧祭面

一、禹会诸侯:当传说照进现实

被时代选中的人,享有无限荣光,也注定要承担治国安邦的职责。

雨后涂山,云雾缭绕。

想大禹当年,雄姿英发,心怀苍生。“禹会诸侯于涂山,执玉帛者万国”,是何等的气魄与担当。

“禹会诸侯”的传说,在《左传》《史记》等多部史书中均有记载,位于蚌埠市西郊的禹会村因此得名。在上世纪80年代以来的数次考古发掘中,禹会村遗址出土了各种具有鲜明祭祀性质的遗迹和遗物,以及一座具有龙山文化特征的城址。

禹会村遗址内有一处面积近2000平方米的大型礼仪建筑“祭祀台基”,台基表面存在烧祭面、方土台和成排分布的柱洞、圆形圜底坑等一系列特殊遗迹。“祭祀台基”西侧发现了一条“祭祀沟”,沟内填埋有大量陶器,还有一条铺垫白土的道路通向西南区域,这一区域则发现了一些间杂其中的临时性建筑遗迹。从已出土的文物特征和年代测定来看,遗址属于龙山时代晚期,即夏代初年前后,与典籍记载的“大禹治水”“禹娶涂山氏”的时间吻合。遗迹特征表明,这里曾举行过大型祭祀活动。

处其间,似乎可以一键还原4000多年前的场景:禹会村不仅是禹会诸侯之地,也是涂山氏国所在地。禹在这里会集诸侯,因为这里有一个强大的方国——涂山氏国。禹会诸侯是一次重要的结盟大会,万国诸侯执玉帛来贺,确定了禹的盟主地位,这是禹成为华夏民族首领之路上的关键节点,也是夏王朝建立的标志性事件。

这座古城的发现,不仅揭开了古涂山氏国千年地望之谜,也能顺理成章地解释了代表中原夏后氏势力的禹为何与涂山氏女结婚,这是一桩政治联姻。禹来此,须与强大的淮夷方国结盟,以达到勠力同心、共治水患的目的。

治水劈山导淮、三过家门而不入,萦绕在涂山周边的众多传说都得到了印证。禹因治理滔天洪水,又划定九州、奠定夏朝,被后人尊称为“大禹”。

这片涂山脚下、淮河岸边的土地上,至今还在激荡着大禹的雄心与豪情。

更深入的发现是在2017年。蚌埠市文物管理局与中国社科院考古所对禹会村遗址进行大面积的勘探发掘,勘探出遗址面积达500万平方米,远远超出预期。规模之外,禹会村遗址的文化层分布自北至南呈现出很强的连续性。从距今7000多年的双墩时期,到大汶口、龙山时期,直至春秋战国以降,都有大量的相应年代的文物出土。早期的文化面貌与相距不足20公里的双墩遗址有显著的一致性,并且也发现了带有刻划符号的陶器,而双墩刻划符号为中国文字的起源之一。

2017年12月,禹会村遗址成功获批入选第三批国家考古遗址公园立项名单,蚌埠禹会村遗址国家考古遗址公园管理处成立。目前已完成“禹会村遗址——龙山文化遗存保护修缮项目、公园北部村庄建筑立面改造项目、考古工作站暨标本整理基地主体建筑、环境整治一期”等规划项目建设。

未来,公园管理处将继续推进双墩文化、大汶口文化遗存保护展示项目、公园博物馆、公园主入口、游客配套服务设施等项目实施,努力打造集考古科研、文化传承、主题教育、休闲娱乐等多种功能于一体的现代化大遗址综合保护利用公共空间。

如今漫步初现雏形的遗址公园,已然能够沉浸式体验华夏先民的繁衍生息,并顺着历史的脉络试着回答——

我们从何处来?

现藏于蚌埠市博物馆的双墩1号墓镂空龙耳铜罍

二、奇哉钟离:未曾消逝的古国

在真正的封建帝国形成之前,曾有许多微小之“国”短暂存在。它们在大国的夹缝中生存,却顽强地保留了自己的文化,它们如流星划过历史天空,却以自己的瓦解推进社会与国家的发展。钟离,正是这些不该被遗忘的小国之一。蚌埠双墩春秋超级大墓的奇特发掘,让今天的人们重新构建起对这个湮灭于历史2000多年的神秘古国的认知。

淮河流过蚌埠城,北岸有座村庄,因村内两座高9米多的“墩”而名“双墩”。两墩呈东北-西南向排列,相距约百米。1993年,考古学家根据该土墩的封土、现状初步判断该土墩为汉墓。村民们对这个“双墩汉墓”将信将疑,他们更多地将这两个土墩叫作“雷达站”,直到一个盗洞的出现。

2005年6月的一天,双墩北侧土墩上赫然出现了一个9米深的盗洞,抢救性发掘已经迫在眉睫。2006年底,在得到国家文物局的批准后,考古队进驻双墩工作,并将北墩确立为1号墓。

考古发掘到了墓道,只见墓道短而狭窄,而且离墓底有3米,明显不符合一般古墓的形制。种种怪异让考古工作者越发小心。然而,当封土层被层层推掉,露出一圈圆形白土层,他们还是被眼前的“怪现象”惊呆了。

圆形墓坑中,由深浅不同土色构成的放射线形遗迹从中间向四周辐射,呈扇面形状。放射线共有20条,除东南角4条线似被扰乱外,其他方位辐射线都很清楚,并有一定的角度规律,从空中俯瞰仿佛轮盘。墓壁一周还有2米宽的深色填土带围绕着中间的放射线。有专家认为这是一种象征性的天文遗迹现象。

同时,叠压在放射线遗迹填土层下,墓坑周边约2米宽范围内,建有18个大小不同馒头形状的土丘,里面放置大量的土偶;土丘之外的填土中也分散放置了大量的土偶。更令人震惊的是,当考古人员挖掘到了北墩的第二层台,一圈土偶呈现在他们面前。土偶整齐地垒砌着,形成一座墙,突出而壮观,俨然一座城池。

墓葬还使用了黄、灰(青)、黑、红、白等五色颗粒混合土作为封土、填土。这种颗粒混合土非一地所产,均需异地选择和采运,并需要进行人工混合成不同的深浅颜色。而该墓葬封土堆底部(除墓口和墓道外),即封土堆下,墓口外,铺垫一层厚0.30米左右的白色泥浆沉积土层,直径约60米左右,气势非常壮观,这在国内已发现的墓葬中从未见过。

众多考古史上首次发现的极其复杂的遗迹现象令全国各地相继赶来的相关学科领域专家们无不感觉震惊。他们指出,这是经过“精心构思、精心设计、精心准备、精心施工、精心装饰”的重要遗迹,是从未见过的新文化现象和建筑遗存。

放射线究竟是否为天文遗迹?

土偶源自淮河流域流行的女娲抟土造人传说?

五色花土来自何方?

众多谜团如云雾般生成,对考古工作者来说,每一个惊喜都意味着新的课题。

2008年9月,蚌埠双墩1号墓随葬品的清理工作接近尾声,在出土的九个编钟上,都发现了相同的铭文,经安徽大学古文字学家破译,铭文为:惟王正月初吉丁亥 钟离君柏作其行钟 钟离之金。这些铭文直接告诉后人,此墓的主人就是钟离国君,名字叫柏。

至此,钟离这个以“伯夷后人”自居的春秋小国,重又成为人们视野中的焦点。

古钟离国大约公元前585年开始出现,艰难生存至春秋末年。双墩1号墓与凤阳古钟离城相距只有20多公里。凤阳的钟离城至少有2600年的历史,是安徽省现存最完整的春秋古城遗址。史书载,周代在此设方国钟离子国,春秋时位于吴楚之间,被两国反复争夺,最后归楚,直至战国末期。秦统一全国后,钟离城属九江郡。钟离城自建至弃,沿用时间长达1200多年。钟离城原有四方形夯土城墙,南北长约380米,东西宽约360米。夯土城墙历经千年风雨和农业耕作,今已颓成土垄,残高3米至5米。

钟离一直处在大国的夹缝间,但他们保持着伯夷式的倔强,既吸收大国的文化,又固守自己的风格。在诸侯林立的春秋时期,钟离国只是一个子国,属于最低级别。史料对它的记载,也都是在记述吴楚争霸时顺带附上。

柏的随葬品不算丰厚,但鉴于双墩1号墓的恢宏壮观,专家认为,柏生活的年代应该是钟离国比较昌盛、富裕的时期,他以象征君临天下的五色土作为墓葬的封土,应该是一位雄心勃勃的君主。

只是,在春秋末年的烽火狼烟中,君王的雄心未能实现,在夹缝中生存的钟离,一直未能复国。可如今2000多年过去了,钟离国却以一种独特的方式向世人昭示它的存在,它那奇特的圆形墓葬形式,仿佛在顽强地告诉世人,钟离国没有消逝。

武王墩发掘大棚

三、楚之东渐:时空交汇处的光

夹缝中的钟离生存不易,而战国七雄之一的楚国也并不能躺平。

楚考烈王在历史舞台中的登场,多少带有身不由己的意味。生于帝王之家,生前身后尽享荣华富贵,但也必须直面风云诡谲的时局,于其间书写自己变幻莫测的命运曲线。

2024年春天,安徽淮南武王墩墓考古新发现举世瞩目。

作为迄今规模最大、等级最高、结构最复杂的大型楚国高等级墓葬,武王墩墓考古发现全面展现了楚国东迁以后的社会生活面貌和历史文化图景。墓主人的身份基本锁定为战国末年楚国考烈王熊元。沉睡2000多年后,他颇具传奇色彩的人生故事重新浮出水面,也再一次点燃了人们探究楚文化的热情。

合纵,迁都,权谋,反转,楚考烈王的帝王之路,几乎集齐了一部悬疑剧需要的所有元素。他曾是秦国的“人质”,是秦王的正牌女婿,后在“战国四公子”之一春申君黄歇的帮助下逃归楚国,继承王位,成为楚国第39任王。

他像莎翁笔下的哈姆雷特一样,用尽一生在回答同一个问题:生存,还是毁灭?为了生存,他不断联合别国攻秦,又一再以迁都的方式逃跑。“毛遂自荐”“歃血为盟”“窃符救赵”,这些与他相关的成语典故,背后无不有着惊心动魄的传奇故事,但最终未能改写国家的结局。楚国,终究毁灭于六国共同的强大对手——秦国。

公元前241年,春申君黄歇组织了战国史上最后一次合纵攻秦,却以失败告终。楚考烈王迁都寿春,此后历经19年四代楚王,800年楚国最后的余晖落在了寿县。

寿春是寿县的古名。城如其名,在2000多年的沧桑岁月中,寿春一直延续着长久的繁华。古老城门见证着历史的变迁,从战国末年成为楚国危难中的新都时起,寿春历尽兵家争夺和改朝换代,始终不曾淡出史册中的华彩篇章。

楚人东渐江淮并在此经营400余年,是中国历史上一次伟大的民族交融与文化碰撞。那些见证文明历程的物质载体,至今仍在诉说着楚国的兴衰往事。

春秋战国时期楚国青铜器的铸造,不仅在数量上为列国之冠,在质量上也居于上乘,工艺精湛、美观、耐腐蚀,入土2000余年而不毁。没有细巧的纹饰和镂空构件,但是操作严格,工艺精巧,而且形制不乏特色,如鼎足粗壮、鼎体雄伟,俨然大国气派。

楚大鼎

珍藏于安徽博物院的楚大鼎,又名铸客大鼎,1933年于寿县楚幽王墓出土。楚大鼎铸造于楚国中期,和司母戊大方鼎并称鼎中之首。它代表了我国当时最先进的青铜器铸造工艺,集中反映了楚国的文化、科技、社会生产力水平等,是楚文化的代表性青铜器物。

安徽楚文化博物馆坐落在寿县新城区寿春城国家考古遗址范围内,是全国唯一以“楚文化”命名的博物馆,博物馆珍藏文物1万余件(套),其中涉楚文物700余件(套),国家一级文物230件(套)。沿着进馆的玻璃栈道,长达40米的战国建筑瓦砾层仿佛构筑了一条时空隧道,让人穿越到2000多年前的青铜时代。

楚金币是楚文化博物馆的特色藏品,有龟版形、楔形和圆形,并印有“郢爰”“陈爰”等字样。春秋晚期,民间商业勃兴,出现了金属货币。到了战国时期,凭借丰富的黄金储藏量,以及发达的冶炼技术,楚国是列国中唯一使用黄金来铸币的。寿春城遗址及周边出土的楚金币多达195块,数量为全国之最,足以说明楚国治下江淮地区的经济贸易水平。

在楚国经商,拥有金币是不够的,还需要通关凭证。楚国商贸兴盛,水陆交通发达,由此诞生了最具特色的符节制度。“鄂君启金节”由青铜制成,分为车节和舟节,是楚怀王六年颁发给鄂君启的水陆两路运输货物的通行证。金节铭文记载了鄂君启的商队行经的路线范围、过关卡时免征的数额、免税的时效以及禁用的物资等条文。

楚之东进,不仅结束了江淮之间小国林立、诸侯割据的局面,促进了地区经济发展,更重要的是推进了区域文化交流与融合,最终融合当地的淮夷文化,拓宽和丰富了楚文化的内涵,真正高度成熟的楚文化最终沉淀于寿县。

楚文化是中国古代一支极其灿烂的历史文化。春秋战国时期,随着楚国向四周扩张,楚文化不断统一着长江中游及淮河流域,对周边地区也有强烈影响。寿春楚文化是汉代文化的直接来源,其风格趋于中原文化体系,具有浓厚的地方特色,自春秋中后期至战国晚期,随着寿县地区归属楚地,其文化体系也发生了根本性的转变,即土著文化与中原文化相交融的文化风格,被典型的楚文化取而代之,由两湖地区楚文化在寿县的发生发展与淮夷文化相互影响、渗透、融合,形成独具风格的寿春楚文化。

武王墩墓出土文物的形制、纹饰、组合,便是战国晚期楚文化的生动呈现。青铜礼器组合保存完整,门类齐全。其中,青铜大鼎略大于楚大鼎,是迄今所见最大的楚国大鼎。武王墩大鼎与楚铸客大鼎巨大的体量,显示楚国在其末年仍然掌握大量青铜资源、能够生产大型青铜器。已提取的漆木器中,有两件木俑首因造型传神而颇受关注,以木质胎体、红黑色漆彩绘制出人面,圆脸、丹凤眼,粗犷中有凌厉之气。编钟、编磬、钟虡、磬架和凤鸟虎座鼓架,仿佛在以一个交响乐团的合奏表达超越日常的诗意向往。

礼器、食器、乐器,动植物遗存以及大量墨书文字,武王墩墓考古发现展开了一幅楚文化的辉煌画卷。

武王墩考古遗址公园,正在规划建设中。可以期待,在不远的将来,我们将有机会近距离观赏楚国留下的丰厚遗产,感知楚文化的无穷魅力。

从4000多年前“禹会诸侯于涂山”的豪情,到春秋钟离的倔强存在,直至战国末期楚考烈王沉默的背影,历史的车轮滚滚向前,从不会因为任何个人的意志而改变轨迹。从分裂到统一,从孤立到融合,数千年文明的进程推动了社会的全面发展,古代中国即将展开全新的篇章,而江淮大地上的先民们,则是新篇章的书写者。

总策划:崔学章 吴林红

统筹:杨颖 周军 李福凯

文字:刘睿 周军

摄影:杨凤炆